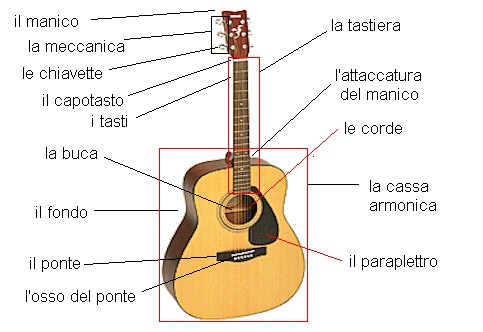

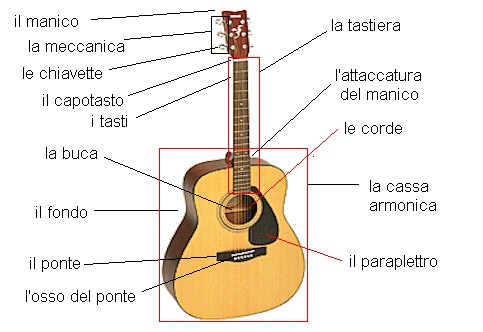

Un glossario dei termini principali

In questa lezione cominceremo a definire i termini che ci accompagneranno nel

corso delle successive lezioni.

Impareremo a conoscere lo strumento e le sue parti, vedremo i tipi principali di

chitarre e le differenze funzionali.

Vediamo subito le parti principali che compongono lo strumento.

Per le definizioni faremo riferimento allo strumento nella configurazione tipica

denominata "acustica folk"; vedremo in seguito cosa distingue questa

configurazione dalle altre.

Attraverso le chiavette è possibile agire sulla trazione delle corde per

procedere alla accordatura, che è il procedimento (che spiegheremo in

seguito) attraverso il quale si fa in modo che ogni corda emetta un determinato

suono previsto per il particolare schema di accordatura.

Esistono diversi schemi di accordatura che dipendono, molto spesso, dal genere

musicale. Il più noto, e quello cui noi faremo riferimento, è l'accordatura

della classica. Vedremo in seguito lo schema e le modalità per procedere ad

essa.

Resta fermo che l'accordatura è una procedura indispensabile, effettuata

una-tantum, prima di iniziare a suonare lo strumento.

Il suono di una corda dipende da due distinti fattori

- la trazione della corda

- la lunghezza della corda

Del primo fattore abbiamo già fatto cenno, passiamo al secondo.

La chitarra è dotata di appositi tasti. I tasti sono delimitati

attraverso apposite bacchettine di metallo, distribuite lungo il manico della

chitarra.

Facendo pressione con le dita della mano sinistra nello spazio tra due bacchette

metalliche, detto appunto tasto, si determina un accorciamento virtuale della

corda, in corrispondenza della bacchetta che delimita il tasto

"pigiato" rivolta verso la buca.

Grazie a questo accorciamento è possibile variare il suono di una corda

rispetto a quello prodotto dalla accordatura base della corda stessa.

In corrispondenza della parte superiore del manico, c'è un indispensabile pezzo,

detto capotasto, che determina la lunghezza base della corda e quindi il

suono che essa emetterà suonandola vuota,senza cioè pigiare tasto. Tale

suono, una volta effettuata l'accordatura, é fisso.

Da quanto detto è chiaro che è indispensabile, per ottenere un suono pulito, pigiare

il tasto al centro delle due bacchette metalliche che li

delimitano e non sopra le bacchette stesse.

Salvo che non si sia mancini, i tasti vanno premuti utilizzando la mano

sinistra e le corde vanno pizzicate, in corrispondenza della buca, utilizzando

la mano destra.

La funzione della cassa armonica è quella di amplificare il suono che

gli viene trasferito attraverso le vibrazioni prodotte dalla corda e che

transitano attraverso il ponte.

Il pratica, il suono prodotto dalle corde è quello dato dalla

"frequenza" di vibrazione delle corde stesse. Intendiamo con tale

termine, il numero di vibrazioni che una corda fa al secondo.

Un oggetto in vibrazione, come la corda, trasferisce tali vibrazioni all'aria

circostante, producendo un alternarsi di compressioni e dilatazioni dell'aria

stessa.

Tali compressioni e dilatazioni si propagano nello spazio circostante arrivando

fino al nostro orecchio.

Nel nostro orecchio la membrana, "eccitata" dalle

"oscillazioni" prodotte dalla "onda sonora", entra in

vibrazione con la medesima frequenza.

In questo modo riusciamo a percepire il suono.

E' quindi chiaro che l'elemento fondamentale che fa sì che la chitarra abbia

un suono (timbro) particolare é la cassa armonica.

Una cassa armonica, in genere, opera in questo modo: la base della cassa, in

materiale diverso rispetto alla parte superiore, ha la funzione di

"riflettere" il suono; la parte superiore della cassa, in cui é

praticata la buca, ha invece la funzione di "vibrare"

all'unisono con le vibrazioni prodotte dalla chitarra.

In considerazione che tali vibrazioni gli vengono trasferite attraverso il ponte,

è necessario che questo sia intimamente connesso alla parte superiore della

cassa.

Il ponte, quindi, oltre ad essere rigidamente connesso, deve essere di per se

stesso composto di materiale rigido, ma anche in grado di trasmettere le

vibrazioni senza modificarne la frequenza.

Se facessimo affidamento solo sulle vibrazioni prodotte dalla corda, data la

superficie limitata che le corde occupano nello spazio, avremmo un suono

"debole" e quindi difficilmente udibile; ecco perché è necessario

che l'oggetto che vibra occupi una superficie ampia. Ma per poter vibrare è

necessario anche che sia sottile; questo è il motivo per cui alla parte

superiore della cassa si richiedono insieme la capacità di vibrare e quindi la

caratteristica d'essere sottile ed ampia, ma anche la solidità indispensabile

per far sì che non si spacchi sotto l'effetto della trazione delle corde e

quindi dell'effetto di "tiro" che gli viene dal ponte.

La parte superiore della cassa, però, non basta.

E' necessaria la parte inferiore di essa che, oltre a fungere da supporto, deve

anche amplificare le onde prodotte da essa attraverso un effetto di

sovrapposizione delle onde e quindi di aumento della loro "potenza"

sonora.

Tale effetto è ottenuto con le riflessioni delle onde che avvengono all'interno

della cassa e che dipendono strettamente dalla sua conformazione caratteristica.

Il suono amplificato esce in corrispondenza della buca.

Da quanto detto di evince che per una chitarra acustica, intendendo con tale

termine le chitarre che suonano per effetto dei principi ora esposti, sono

essenziali i materiali di costruzione della cassa armonica.

Il materiale principe è ovviamente il legno, che, grazie alle sue doti di

robustezza, ma anche di flessibilità, è in grado di "vibrare" in

maniera ottimale.

Il suono prodotto dalla chitarra ed il suo caratteristico timbro é fissato,

una volta per sempre, soprattutto dai tipi di legno o dai materiali diversi

utilizzati e poi dalla forma.

Vediamo perché parliamo anche di "altri materiali".

In genere, la chitarra è sottoposta anche ad una azione di

"levigatura" del legno e di verniciatura.

La levigatura serve a dare al materiale compattezza ed omogeneità; la

verniciatura, invece, è una azione diretta, di solito, al semplice conferimento

di un aspetto esteticamente gradevole alla chitarra stessa.

La vernice (trasparente o non) non dovrebbe incidere sulle caratteristiche

sonore della chitarra, ma ciò è praticamente inevitabile; ecco perché una

errata verniciatura, oppure una verniciatura non omogenea, oppure una

verniciatura eccessiva, finiscono inevitabilmente per danneggiare

irreparabilmente la sonorità di una chitarra.

Ci sono, ovviamente, casi in cui lo studio dei materiali di verniciatura è tale

da assicurare non solo un aspetto gradevole, ma anche un contributo positivo sul

suono della chitarra; ma ciò è certamente vero solo per le chitarre di

prestigio e non certo per quelle "commerciali".

Un'altro aspetto essenziale per una buona chitarra acustica è la modalità

di attaccatura del ponte.

Abbiamo detto che il ponte deve essere solidale con la cassa, quasi fosse parte

della cassa stessa.

Per fare ciò si possono usare due tecniche: il fissaggio avvitato e

quello incollato.

Il fissaggio avvitato, concentrando l'azione di vincolo su soli due punti, fa

sì che la forza, non uniformemente distribuita, modifichi inevitabilmente

l'azione di trasferimento delle vibrazioni, provocando una attenuazione ed una

alterazione delle onde stesse. Tale alterazione, pur essendo difficilmente

percettibile, è inaccettabile su una chitarra di qualità. Ecco perché

consigliamo l'acquisto di una chitarra con ponte incollato.

Il manico deve essere di legno. Inoltre, considerata la sua particolare

funzione di fungere da supporto per i tasti e da ancoraggio per le corde

sottoposte a trazione, deve essere principalmente di legno rigido. E'

assolutamente indispensabile che esso sia assolutamente dritto. Una tecnica per

verificane velocemente tale caratteristica, è quella di imbracciare la chitarra

come un fucile, guardando dritto dalla base della cassa armonica verso la parte

superiore del manico ed utilizzando il capotasto come un mirino. In questo modo

è possibile accertare facilmente eventuali distorsioni nel manico.

Spesso i manici recano all'interno un'anima in acciaio collegata a delle viti di

trazione che, a detta dei costruttori, dovrebbero servire ad aggiustare

eventuali incurvature che il manico dovesse subire nel tempo: riteniamo tale

marchingegno di scarsa utilità, soprattutto se il manico è già alterato in

partenza.

Per quanto attiene ai tasti, non è essenziale che il materiale delle bacchette

di metallo sia particolare, ma è indispensabile che i tasti siano disposti in

maniera assolutamente corretta. Un metodo semplice per verificare ciò é il

seguente.

Sfiorando una corda alla volta all'altezza della bacchetta tra il dodicesimo ed

il tredicesimo tasto si sente un suono (non é necessario che la chitarra sia

accordata): quel suono deve essere identico a quello che si ottiene pigiando il

dodicesimo tasto di tale corda.

Una ulteriore prova da fare, ma a chitarra accordata, è quella che

potremmo definire di "frittura". Questa prova consiste nel verificare

se tutte le corde suonate in corrispondenza di tutti i tasti provocano

quell'ineliminabile ed inaccettabile effetto che è quello di

"friggere". In pratica è un effetto che capita con maggiore

probabilità man mano che si ci avvicina ai tasti prossimi alla buca. L'effetto

consiste in un caratteristico e fastidiosissimo "frrr!", che si

ode quando si suonano particolari corde.

Quell'effetto non è in genere locale, ma è distribuito, ed è uno di quelli

che determina la inaccessibilità dello strumento.

Bisogna comunque ricordare che le corde possono "friggere" anche se

non pressate bene; va quindi accertato di aver fatto la prova correttamente.

Un altro aspetto essenziale è quello connesso alla distanza delle corde dal

manico. Una distanza che super i 5 mm in corrispondenza del 12 tasto determina

una difficoltà enorme nel mantenere la posizione di un accordo: tale distanza

eccessiva, in genere maschera difetti nel manico della chitarra, che il

costruttore intende mascherare con quell'artificio. In pratica, se si

abbassassero le corde si otterrebbe un inevitabile "frittura" di molte

di esse, se non di tutte.

La meccanica, intesa come l'insieme delle chiavette che si trovano nella parte superiore del manico, deve avere due irrinunciabili requisiti:

Il primo requisito è ovvio, ed in generale, salvo in meccaniche

particolarmente usurate, è verificato. Del resto, con una cordiera nuova,

sarebbe impossibile verificarlo nei tempi di acquisto, dato il necessario

assestamento della corda nuova in trazione. Infatti una corda nuova tende

naturalmente a perdere l'accordatura, fino a che, con il tempo, non si assesta.

Il secondo è invece facilmente verificabile accordando la chitarra: in pratica,

la chiavetta deve consentire anche minime variazioni di accordatura senza

scatti.

Un negozio che si rispetti dovrebbe sempre avere le chitarre con corde già

montate ed accordate. In tal senso sarebbero pronte anche a questa verifica. In

caso diverso, vi conviene dubitare seriamente.

Il materiale di cui sono fatte le chiavette (plastica o madreperla) non ha alcun

interesse pratico ai fini della sonorità (ovviamente), ma seguono un criterio

puramente estetico, anche se chi sostiene i costi delle chiavette in madreperla,

in genere sostiene anche quelli necessari a migliorare la qualità della

meccanica.

Con il termine cordiera si indica l'insieme delle sei corde (o dodici corde

nel caso della cosiddetta "chitarra dodici corde").

La cordiera è la parte aggiornabile della chitarra, nel senso che, a

causa del logoramento, deve essere spesso sostituita.

Esistono essenzialmente tre tipi di cordiere per chitarra:

La cordiera ha una notevole importanza nella timbrica della chitarra e può

provocare variazioni del timbro sensibili anche all'orecchio di un profano.

E' però necessario ricordare che nessuna cordiera trasforma una chitarra

scadente in una buona chitarra: E' altrettanto vero che una buona chitarra può

essere "rovinata" sia nella timbrica, sia nella meccanica e nei punti

di legatura delle corde, da una cordiera scadente.

E' opportuno non scegliere le corde che presentano le estremità dotate di un

tondino metallico, in quanto, sebbene ne agevoli l'ancoraggio, potrebbe

danneggiare gli elementi di attaccatura presenti oltre l'osso del ponte. Quanto

detto non é valido per le chitarre elettriche, che sono dotate di ancoraggio

metallico ed in tal senso, essendo particolarmente resistenti, sono adatte a

questo tipo di cordiera (che nel caso specifico costituisce la norma e non

l'eccezione).

Anche se durante il nostro corso faremo sempre riferimento alla chitarra detta "acustica", andiamo anche a tracciare per sommi capi le caratteristiche e le funzionalità degli altri tipi di chitarra.

| Viene denominato in questo modo la chitarra tipica con cordiera in nylon.

La tastiera è limitata a 12 tasti e la forma della cassa armonica ha la

caratteristica forma ad 8. La buca è, in genere, finemente intarsiata

ed i legni utilizzati sono spesso particolarmente pregiati, come ebano e

palissandro. Il principio di funzionamento è del tutto identico a

quello della chitarra folk L'uso è tipicamente orientato alla concertistica ed alla musica classica. Si incontra spesso una variante di tale chitarra, utilizzata in particolare nel campo della folcloristica, la musica spagnola o argentina. In questo caso la chitarra ha ancora la tipica configurazione classica ma la cordiera é in metallo. |

|

La chitarra elettrica é basata su un principio di funzionamento radicalmente diverso. Essa utilizza le variazioni di campo elettromagnetico prodotto elettricamente da un gruppo di bobine assemblate in due o più apparati sistemati sulla cassa: i pick-up.

|

|

In pratica attraverso il principio di induzione elettromagnetica, l'oscillazione prodotta dalle corde metalliche, produce un campo elettromagnetico variabile e la frequenza di vibrazione di questo campo é identica alla frequenza di oscillazione della corda. Le bobine contenute nel pick-up trasformano le variazioni del campo elettromagnetico in un segnale elettrico variabile con frequenza pari a quella di oscillazione della corda. Il segnale prodotto viene passato ad un amplificatore e ritrasformato in onda acustica dalle apposite casse acustiche. In questo caso la cassa armonica non serve ed è infatti utilizzata unicamente quale supporto per i pick-up. Non essendo necessaria alla acustica può essere composta di qualsiasi materiale e forma. |

Il vantaggio della chitarra elettrica è la possibilità di "trattare il segnale prodotto" direttamente, modificandone le caratteristiche. Resta fermo il fatto che, in questo caso, la timbrica della chitarra dipende essenzialmente dalle caratteristiche del pick-up e della cordiera: non ci sono altri fattori determinanti, checché se ne dica.

| E' una variante alla chitarra acustica folk. La chitarra acustica a spalla mancante presenta, in genere più dei dodici tasti tradizionali. Può essere dotata, come l'acustica folk con spalla, di un pick-up ("chitarra elettrificata"), il cui funzionamento differisce da quello indicato per l'elettrica. In questo caso si tratta di un vero e proprio microfono che viene collegato all'interno della cassa della chitarra, oppure ha la membrana solidale alla cassa armonica (che in questo caso esplica la sua funzione sia che la si usi senza elettrificazione che con elettrificazione). La spalla mancante è utilizzata come mezzo per agevolare l'uso dei tasti più vicini alla buca, che sono, nel caso della chitarra con spalla come la classica, difficilmente accessibili. |

|